フリーランスのトラブル

フリーランスのトラブル

音楽アーティストが法的トラブルに巻き込まれないための基礎知識

- 第1章 はじめに

- 第2章 音楽アーティストはどのような権利をもっているか

- 1 著作権法について理解する意味

- 2 音楽アーティストの演奏活動には「実演家の権利」が認められる

- 3 実演家の権利とは具体的にはどのようなものか

- (1) 録音権

- (2) 放送権

- (3) 送信可能化権

- (4) 譲渡権

- (5) 貸与権

- (6) 二次使用料の請求権

- (7) 実演家人格権

- 5 次章に進む前に

- 第3章 レコード会社との契約

- 1 どのような契約を結ぶのか

- 2 契約書は熟読すべし

- 3 専属実演家契約を結ぶ際の注意点

- 第4章 プロダクションとの契約

- 第5章 路上や駅構内での演奏において注意すべき問題

- 1 著作権法上の問題

- 2 著作権侵害にならないためには

- 3 その他の問題

- 第6章 YouTubeやニコニコ動画での配信において注意すべき問題

- 1 動画投稿サイトでの配信について

- 2 カラオケで歌唱している映像を投稿する場合

- 3 自宅やスタジオで歌唱している映像を投稿する場合

- 第7章 おわりに

第1章 はじめに

ポップスからクラシック音楽まで、日本では、たくさんの音楽アーティストが活躍しています。最近では、安価な音楽配信サービスを利用できるようになったり、YouTubeで気軽に演奏を投稿したりすることができるようになり、音楽アーティストの活動の仕方がめまぐるしく変化しています。

音楽業界においては、昔から様々な紛争が起きています。特に、最近では、デジタル化の流れによって、音楽業界が多様化し、紛争もより複雑なものになっています。

特に、駆け出しの音楽アーティストにとって、複雑化した音楽業界に関する法律知識を身につけるのは大変なことです。ただ、法律知識がほとんどないままに音楽活動を行っていると、思わぬ法的トラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。

今回のコラムでは、音楽アーティストの活動のうち、楽曲の創作活動ではなく、演奏活動に関する著作権法や契約上の問題を主に取り上げます。

第2章 音楽アーティストはどのような権利をもっているか

1 著作権法について理解する意味

音楽アーティストが法的トラブルに巻き込まれないための第一歩は、著作権法についての基礎的な理解をもつことです。

プロダクションやレコード会社と契約している演奏家の場合、権利関係のことを、これらの会社に任せきりにしてしまうケースも多いと思います。それ自体は問題ありませんが、それでも、著作権法について何も知っておく必要がないわけではありません。著作権法上、音楽アーティストがどのような権利をもっているかを理解すると、プロダクションやレコード会社等と結んでいる契約の意味や、日頃の音楽活動の中で気をつけるべきことがよく分かるようになり、法的トラブルに巻き込まれないための助けとなります。

一方、プロダクションやレコード会社と契約せずに活動する音楽アーティストの場合、これらの知識を身につけることで、日常の活動において巻き込まれるおそれのある法的トラブルを理解して、きちんと回避することができます。また、プロダクションやレコード会社と契約を締結するきっかけができた際にも、契約書の内容をきちんと理解して、一方的に不利な条件で契約させられないように気をつけることができます。

まずは、音楽アーティストにはそもそもどのような権利が認められているのかについて、説明しておきたいと思います。

2 音楽アーティストの演奏活動には「実演家の権利」が認められる

著作権法上の権利が認められるのは、作曲をした場合だけではありません。音楽アーティストが演奏活動をした場合には、「実演家の権利」が発生します。

「実演」を行った音楽アーティストは、著作権法にいう「実演家」に当たります。「実演」には、コンサートなどでの演奏だけでなく、レコーディングでの演奏や、テレビやラジオに出演しての演奏なども含まれます。

著作権法では、曲の創作活動を行った「著作者」だけではなく、その曲を演奏した「実演家」も、著作権とは異なる権利によって保護しています。

たとえ同じ曲であったとしても、音楽アーティストが変われば、技能や表現力の違いから、個性が現れます。また、どれほど素晴らしい曲であったとしても、だれも演奏しなければ、世に広まることはありません。だからこそ、著作権法は、曲を創作した人だけではなく、その曲を演奏した人に対しても、権利保護を認めています。

3 実演家の権利とは具体的にはどのようなものか

音楽アーティストに認められる実演家の権利には、例えば、次のようなものがあります。

(1) 録音権

実演家(音楽アーティスト)の演奏を録音したり、すでに録音されているものを増製したりする場合には、録音権を持っている実演家の許諾を得なければなりません(著作権法91条1項)。

後ほど詳しく説明しますが、CDのレコーディングでは、契約によって、レコード会社などに録音権を譲渡して、その代わりにアーティスト印税をレコード会社から受け取るのが一般的です。ですから、実演家が現実に録音権を主張することはまれですが、アーティスト印税の意味を理解するうえで、録音権について理解することは重要なことです。

(2) 放送権

実演家(音楽アーティスト)の演奏を放送するためには、放送権を持っている実演家の許諾を得なければなりません(著作権法92条1項)。通常は、放送局と出演契約を結んで、その対価を受け取ります。出演契約は、プロダクションに所属している音楽アーティストの場合、プロダクションを通じて行うのが一般的です。

ただし、実演家の許諾のもとで録音されたCDを放送の中で流す場合には、放送局が改めて実演家の許諾を得る必要はありません(著作権法92条2項)。このような制度を、「ワンチャンス主義」といいます。

(3) 送信可能化権

実演家(音楽アーティスト)の演奏を送信可能化するためには、送信可能化権を持っている実演家の許諾を得なければなりません(著作権法92条の2第1項)。送信可能化とは、インターネット上でダウンロードができる状態にすることなどを指しています。

ただし、実演家の許諾のもとで録音されたCDなどの楽曲データをダウンロードができる状態にする場合には、ワンチャンス主義から、実演家の許諾はいりません(著作権法92条の2第2項)。

(4) 譲渡権

実演家(音楽アーティスト)の演奏を録音したCDなどを譲渡して公衆に提供するには、譲渡権を持っている実演家の許諾を得なければなりません(著作権法95条の2第1項)。

ただし、実演家の許諾のもとで録音されたCDなどを譲渡する場合などには、ワンチャンス主義から、実演家の許諾はいりません(著作権法95条の2第2項、3項)。

(5) 貸与権

実演家(音楽アーティスト)の演奏を録音した商業用のCDなどをレンタルする場合、最初にそのCDが販売されてから1年以内は、貸与権を持っている実演家の許諾を得なければなりません(著作権法95条の3第1項)。

つまり、そのCDが販売されてから1年を経過すると、実演家の許諾がなくても、レンタルができるようになります。CDをレンタルショップで借りられるのは、そのためです。

(6) 二次使用料の請求権

実演家(音楽アーティスト)の許諾のもとで録音されたCDを放送の中で流したり、販売されてから1年を経過した商業用のCDをレンタルしたりする場合に、実演家の許諾は不要です。その代わりに、放送局やレンタルショップは、二次使用料を実演家に対して支払わなければなりません。

二次使用料は、芸団協CPRAと放送局やレンタルショップの業界団体との交渉によって決められており、芸団協CPRAは、二次使用料の徴収を実演家の代わりに行っています。

(7) 実演家人格権

実演家は、実演について、「実演家人格権」という権利を持っています。例えば、音楽を演奏する際には、演奏技法や細部の表現などに、演奏する人の個性があらわれます。そのような個性のあらわれに着目して、著作権法は、実演家人格権という権利を認めています。

実演家人格権として認められるのは、「氏名表示権」(著作権法90条の2)と「同一性保持権」(著作権法90条の3)です。

氏名表示権とは、簡単にいえば、実演家が使ってほしい名前を表示してもらうことのできる権利のことです。例えば、本名ではなく、芸名でクレジット表示をしてくださいと実演家が求めた場合には、本名をクレジット表示に使用することはできません。

また、同一性保持権とは、簡単にいえば、実演家の名誉を害するような改変をされない権利のことです。もっとも、何をもって実演家の名誉を害するような改変というのかが不明瞭で、現実に同一性保持権の侵害を争うのはかなりハードルが高いといえます。例えば、歌手の歌声を編集して歌が下手に聞こえるように細工する行為は、同一性保持権の侵害に該当する可能性があります。

実演家人格権は、他人に譲渡することができません。そのため、たとえレコード会社やプロダクションとの契約に、「著作権法上の一切の権利」を譲渡するという文言があっても、音楽アーティストが実演家人格権は失うことにはなりません。

5 次章に進む前に

実演家の権利は、音楽アーティストが普段あまり意識することのないものですが、「アーティスト印税はそもそもなぜもらえるのか」など、音楽アーティストがプロダクションやレコード会社などと結ぶ契約の意味を理解するうえでは重要な知識です。

さて、次章からは、より実務的な説明に話を進めていきたいと思います。

第3章 レコード会社との契約

1 どのような契約を結ぶのか

音楽アーティストがCDを出す際には、レコード会社とレコーディング契約を結ぶのが一般的です。契約期間中はレコード会社に専属し、そのレコード会社のためだけに演奏を行うことを内容とする専属実演家契約を結ぶこともあります。音楽アーティストがプロダクションに所属する場合には、プロダクションを含めた三者で契約を結ぶこともあります。

これらの契約においては、音楽アーティストが著作権法上の一切の権利をレコード会社に譲渡することが決められているのが一般的です。先ほどご説明したとおり、音楽アーティストは、著作権法上、実演家の権利をもっています。音楽アーティストは、この権利をレコード会社に譲渡する対価として、「アーティスト印税」を受け取ることになります。

2 契約書は熟読すべし

音楽アーティストがCDを出す際には、「どのような演奏をするか」に意識が集中して、なかなか契約書のことまで意識できないかもしれません。ただ、音楽アーティストとレコード会社との間の法的トラブルは、「契約書の内容をよく理解していなかった」ことで起きることが多いのです。契約書をレコード会社の担当者から手渡された場合には、その内容を熟読して、疑問に思うことはきちんと確認しておくべきです。

特に新人アーティストの場合、「こんなことを質問すると感じが悪いかな」等と、契約書の内容を確認することが遠慮がちになるかもしれません。ただ、後々の法的トラブルを避けるうえでは、勇気をもって疑問を確認することが大切です。「新人でよく分からないので教えてください」というスタンスで質問すれば、レコード会社の担当者から悪印象をもたれる心配はないのではと思います。

3 専属実演家契約を結ぶ際の注意点

特に、専属実演家契約を結ぶ場合には、十分に注意が必要です。専属実演家契約を結ぶと、音楽アーティストは、所属するレコード会社に承諾がなければ、他社のレコーディングに参加することができなくなります。

専属実演家契約が終了した場合について、一定期間は、他社のレコーディングに参加してはならないことが契約条項に入れられるのが一般的です。実演からレコードの発売までには一定の期間を要し、音楽アーティストが移籍してすぐに新しいレコードを発売することで自社のレコードが売れなくなることを防ぐために、このような条項を設けること自体には一定の合理性があります。しかし、このような観点であれば禁止期間を数ヶ月程度にすれば十分であり、期間設定が長期過ぎれば、音楽アーティストの経済生活を脅かすおそれがあります。

また、専属実演家契約に基づいて実演した著作物と同一の著作物については、一定期間について、他社のレコーディングのために実演してはならないことも、契約条項に入れられるのが一般的です。このような条項も、音楽アーティストの移籍によって、移籍先の競合商品に押され、自社のレコードの売上げが下がることを防ぐ観点から、一定の合理性はあります。ただ、やはり、例えば、禁止期間が3年を超えたり、無期限での禁止条項になっていたりすれば、音楽アーティストの活動を大きく制約することになり、望ましくありません。

専属実演家契約を結ぶ際には、必ず移籍の可能性も想定して、移籍後についてどのような契約条項が定められているのかをきちんと確認しておくべきです。

第4章 プロダクションとの契約

音楽アーティストがプロダクションに所属する場合、プロダクションとの間で、専属マネジメント契約を結ぶのが一般的です。

専属マネジメント契約においては、楽曲の創作、テレビ・ラジオ・コンサートなどでの実演のほか、取材会見などのあらゆる活動について、プロダクションの承認なく行うことができない旨が定められるのが一般的です。プロダクションは、専属マネジメント契約によって音楽アーティストの活動を制約する代わりに、音楽アーティストを売り込んで、収益の最大化を図る役割があります。

また、音楽アーティストがプロダクションに所属する場合、実演や創作活動による著作権法上の権利をプロダクションに譲渡し、アーティスト印税はプロダクションが受け取る契約になっていることが一般的です。音楽アーティストは、あらかじめ専属マネジメント契約で定められた方法により、アーティスト印税の一部を報酬として支払います。

このように、プロダクションは、音楽アーティストが売れるために重要な役割を果たす一方で、音楽アーティストが自由に活動することを大きく制約します。ですから、プロダクションと契約する際には、十分に情報収集を行って、信頼を置くことができるプロダクションであるかどうかをきちんと確認しておく必要があります。

また、報酬についての取り決めも、きちんと確認しておく必要があります。プロダクションから受け取る報酬については、専属料などの名目での固定報酬と、アーティスト印税などの何%という定め方での歩合報酬とが併用されることが一般的ですが、固定報酬のみ、あるいは、歩合報酬のみというケースもあります。固定報酬はどれほど売れても報酬が上がらないデメリットが、歩合報酬は駆け出しで売れない時期にほとんど報酬をもらえないデメリットがあります。固定報酬と歩合報酬が併用されている方法が、一般的に安全です。

第5章 路上や駅構内での演奏において注意すべき問題

1 著作権法上の問題

駆け出しの音楽アーティストが、路上や駅構内などで演奏することがよくあります。このような活動において他人の創作した曲を演奏する場合に、著作権使用料を支払わなければならないのでしょうか。

著作権の中には、著作物を、公衆に直接聞かせることを目的として、演奏する権利(演奏権)が含まれています(著作権法22条)。つまり、他人の創作した曲を承諾なく演奏すれば、演奏権の侵害、つまり、著作権侵害になるのが原則です。

ただし、著作権法には、例外規定が設けられています。公表された著作物は、(1)営利を目的とせず、(2)聴衆から料金を受けず、かつ、(3)演奏家に報酬が支払われないのであれば、著作権者に承諾なく演奏しても、演奏権の侵害にはなりません(著作権法38条1項)。

ですから、路上や駅構内などで演奏する際に、聴衆から料金を受け取らず、また、共演者に報酬を支払わないのであれば、創作者などの承諾なく演奏することができます。

ここで気をつけなければならないのは、演奏の終了後に、活動資金のために聴衆から寄付を募る場合です。著作権法38条1項によれば、「料金」とは、「いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう」とされており、たとえ「寄付」の名目であっても、「料金」に当たりうると考えられます。つまり、このような場合には、創作者などの承諾なく演奏することは、演奏権の侵害、つまり、著作権侵害になるおそれがあります。

2 著作権侵害にならないためには

著作権侵害にならないためには、著作権者の承諾を得なければならないのが原則です。もっとも、世に出回っている多くの日本の曲の演奏権は、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が、創作者や音楽出版社から信託譲渡を受けて、代わりに管理しています。

JASRACの管理のもとにある曲かどうかは、JASRACのサイトで検索サービスが公開されているので、簡単に調べることができます。

JASRACが管理している曲であれば、JASRACに所定の届出をして著作権使用料を支払い、利用許諾を受けることで、適法に演奏することができます。

3 その他の問題

著作権法とは別の観点の話ですが、路上での演奏の際には、原則として、所轄の警察署長の許可が必要です(道路交通法77条2項)。また、駅構内での演奏の際には、原則として、駅の管理者の許可が必要です。

著作権法の問題だけではなく、このような観点からも注意が必要です。

第6章 YouTubeやニコニコ動画での配信において注意すべき問題

1 動画投稿サイトでの配信について

最近は、自分が歌唱している様子を撮影して、YouTubeやニコニコ動画で配信する方が増えています。動画投稿サイトでの配信は、お金をかけずに世界中に歌唱力をPRすることができるため、駆け出しの音楽アーティストにとってはありがたい存在です。ただ、投稿に当たっては、著作権法上の問題に留意しておかなければ、思わぬ法的トラブルに巻き込まれるおそれがあります。

2 カラオケで歌唱している映像を投稿する場合

まず、カラオケで歌唱した映像をビデオカメラやスマートフォンなどで撮影し、YouTubeやニコニコ動画に投稿する場合、注意が必要です。

YouTubeやニコニコ動画は、利用者が演奏したJASRAC管理曲を自由に投稿することができるように、JASRACに対して動画配信利用の利用許諾手続をとっています。そのため、個人が自分で歌ったものをYouTubeやニコニコ動画に投稿しても、原則として、著作権の侵害にはなりません。

ただ、カラオケの場合には、自分の歌とともに、伴奏の音楽が動画に含まれてしまいます。最近のカラオケ店は、通信カラオケ事業者から提供されたMIDI形式の楽曲データや生音源データを流す方法が一般的です。(厳密にいえば、MIDI形式の楽曲データについては見解が分かれるところですが、)これらのデータを提供している通信カラオケ事業者は、著作権法の「レコード製作者」に該当します。レコード製作者には、著作権法上で、「レコード製作者の権利」というものが認められています。これを、一般に「原盤権」といいます。

原盤権には、音源データ(レコード)を複製したり、インターネット上にアップロードして配信したりする(送信可能化)ことを専有する権利が含まれています。ですから、カラオケで流れる伴奏の音楽が含まれる動画を投稿するに当たっては、原盤権を持っている通信カラオケ事業者などの利用許諾を得なければなりません。

原盤権は、JASRACが管理している著作権とはあくまでも別の権利ですので、混同しないように気をつけてください。

3 自宅やスタジオで歌唱している映像を投稿する場合

次に、自宅やスタジオで歌唱した映像を投稿する場合にも、注意が必要です。

演奏する曲がJASRACのもとで管理されていて、伴奏も含めてすべて自分たちで演奏した曲をYouTubeやニコニコ動画に投稿するのであれば、これらのサイトが動画配信利用の利用許諾手続を行っていることから、違法ではありません。

ただ、伴奏に、CDや音楽配信サイトで購入した音源を使用する場合には、注意が必要です。このような音源は、レコード会社などのレコード製作者が、「レコード製作者の権利」、つまり、「原盤権」を持っています。ですから、カラオケの場合と同様に、原盤権を有するレコード制作会社などから利用許諾をもらわなければ、原盤権の侵害になってしまいます。

第7章 おわりに

駆け出しの音楽アーティストが、音楽活動に取り組みながら、著作権法について詳しく勉強することは大変なことであると思います。プロダクションやレコード会社に所属していない音楽アーティストの場合、そもそも、著作権法についてだれに聞いたらよいのか分からないということも多いと思います。

また、プロダクションやレコード会社に所属している音楽アーティストの場合、移籍などの重要な局面において、プロダクションやレコード会社とトラブルになってしまうことがあります。

音楽アーティストは、日常の活動の中で、様々な法的トラブルに巻き込まれるリスクを抱えています。ですから、何か困ったことがあった際に気軽に相談することができる弁護士の存在は、駆け出しの頃でも、有名になった後でも、音楽アーティストにとって必要であると思います。

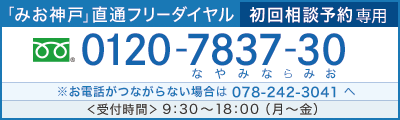

当事務所では、音楽アーティストの方のように、フリーランスとして活動される方をサポートしています。お困りの際は、当事務所にご相談ください。